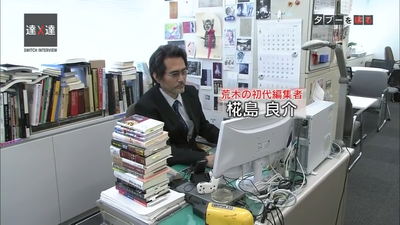

ریوسکه کاباشیما

ریوسکه کاباشیما (椛島良介, Kabashima Ryōsuke) نخستین ویراستار هیروهیکو آراکی بود و در رشد وی به عنوان هنرمند مانگا در ده سال آغازین حرفهاش نقش بسزایی داشت. همکاری او از سال ۱۹۷۹ تا پایان استارداست کروسیدرز در ۱۹۹۲ ادامه داشت.[3]

کاباشیما در حال حاضر یکی از مشاورین شرکت شوئیشا است، اما قبل از آن مدیر اجرایی شوئیشا بینالملل بود. از سمتهای پیشین او میتوان مدیرعامل بخش ویراستاری شینشو از شوئیشا، بنیانگذار و سردبیر مانگا آلمَن و ویراستار هفتهنامه شونن جامپ و سوپر جامپ را نام برد.[3] او نوهی هنرمند کمیک پیشگام ژاپنی، کاتسوئیچی کاباشیما، است.

تاریخچه

مسیر به ویراستار شدن

کاباشیما در موروران، هوکایدو ژاپن در سال ۱۹۵۴ به دنیا آمد، اما در دو سالگی به توکیو مهاجرت کرد. او از شوهِی چوجو، هممدرسهای او در راهنمایی و دبیرستان که هم اکنون پروفسور دانشگاه است، به عنوان یکی از بزرگترین الهاماتش یاد میکند. چوجو ژانر موسیقی جَز و کارهای رماننویسهایی همچون تاتسوهیکو شیبوساوا و یوکیو میشیما را به او معرفی کرد. جالب اینجاست که کاباشیما موقع بزرگ شدن مانگا نمیخواند و فقط گاکی دِکا از هفتهنامهی شونن چَمپیون را در دانشگاه مطالعه میکرد. پیش از ویراستار شدن، او در رابطه با باستانشناسی و تاریخ دنیای غرب تحصیل میکرد.[4]

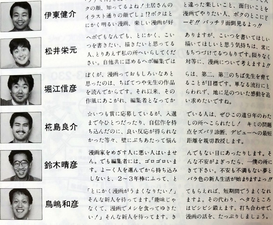

در سال ۱۹۷۹، کاباشیما به یکی از بزرگترین ناشرهای ژاپن، شوئیشا، درخواست کار کرد؛ صرفا بخاطر این که «کمپانی به نظرش پرنشاط میآمد و ماهنامهی پلیبوی تازه منتشرشدهشان برایش بسیار جذاب بود». او به طور غیرمنتظرانه، به بخش ویراستاری هفتهنامهی شونن جامپ پیوست؛ مجلهای که او هیچ وقت نخوانده بود.[2] او در آوریل سال ۱۹۷۹ در جامپ در کنار نوبوهیکو هوریه، ویراستار مشت ستاره شمالی شروع به کار کرد. در آن زمان، بخش ویراستاری جامپ با شیگِئو نیشیمورا به عنوان سردبیر نسل سوم حدود دوازده نفر کارکن داشت. در همین دوران سیرکت نو اوکامی به تازگی به اتمام رسیده بود و سری کیننیکومان شروع به انتشار کرده بود. رینگ نی کاکِروی ماسامی کورومادا هم داشت به اوج معروفیت خود میرسید، اما کاباشیما که هیچ مانگای جامپی نخوانده بود، نمیتوانست دلیلش را درک کند.[2]

آشنایی با آراکی

تنها چند ماه از شروع کار ویراستاری کاباشیما گذشته بود که او برای اولین بار با آراکی در سال ۱۹۷۹ آشنا شد. در آن زمان، مانگای آراکی دائماً توسط ناشرهای مختلف رد میشد و این باعث شد آراکی مستقیما به دفتر شوئیشا برود تا ازشان جواب دریافت کند. از آنجا که ویراستارهای ارشد دیروقت کار میکردند، کاباشیما، هوریه و چندین ویراستار تازهکار دیگر تنها افراد حاضر در آنجا بودند. حول و حوش ظهر بود که آراکی وارد دفتر شد و کاباشیما که به طور تصادفی داشت به سمت میز منشی میرفت، اولین نفری بود که با آراکی ملاقات کرد و کار او را بررسی کرد. به گفتهی آراکی، کاباشیما به شدت سختگیر بود و تک تک مشکلات فنیاش را بازگو کرد (از فراموش کردن پاک کردن خطوط خودکار تا درز کردن غلطگیر). با این حال، نوشتهی آراکی به نظرش پتانسیل داشت و به او گفت که صفحاتش را درست کند و برای مراسم جوایز تزوکای آتی اقدام کند. مانگای آراکی، پوکر مسلحانه، رتبهی دوم را از آن خود کرد و اولین کار منتشرشدهی او شد.[1]

قبل از جوجو

پس از این، کاباشیما ویراستار آراکی شد و با او روی اولین آثارش کار کرد. به عنوان طرفدار ژانر ترسناک و تعلیق، کاباشیما از اولین آثار آراکی لذت میبرد و معمولا تشویقش میکرد که از انجام دادن کارهایی که میان دیگر عناوین جامپ معروف بودند بپرهیزد. او همچنین از بی تی پسر شیطانی، اثر آراکی در ۱۹۸۳، حمایت کرد و برخلاف نارضایتی دیگر ویراستاران بخاطر نام ژاپنیاش (پسر شیطانی) و محتوای نامتعارفش حامی انتشارش بود.[5] در همین دوران بود که کاباشیما شروع به ترغیب آراکی به سفر کردن به دور دنیا کرد که باعث شد آراکی اولین سفر خارج از کشورش را به لندن و پاریس داشته باشد.[3]بعد از انتشار بی تی، کاباشیما به آراکی کمک کرد تا یک آپارتمان در توکیو به مدت یک سال اجاره کند. با زندگی در همان شهری که ساختمان ویراستاری شوئیشا در آن قرار داشت، دیگر لازم نبود آراکی هر هفته رفت و آمد کند و میتوانست وقت بیشتری صرف اثر بعدیش، بائوی دیدارگر، کند. در دوران انتشار کوتاهمدتش، کاباشیما اصرار داشت تا برنامهریزی هفتگی آراکی را بهبود بخشد که شامل خواب کافی و استراحت در روزهای جمعه و شنبه باشد. کاباشیما این روزهای تعطیل را کنار گذاشته بود تا آراکی بتواند با تجربهی دیگر آثار برای خود محتوا جمع کند. به لطف این برنامهریزی هفتگی بود که آراکی میتوانست تقریبا هر هفته به سینما برود و حتی گاهی اوقات کاباشیما او را همراهی میکرد. جلسات هفتگیشان هم بسیار مرتبط با فیلم بود و هر دو حدود ۳۰ دقیقه راجع به کار روی خود مانگا صحبت میکردند و بعد دوستانه ۲ ساعت دربارهی فیلم و رمان گپ میزدند. همینطور هر دو علاقهی مشترکی به ژانر ترسناک داشتند، به همین دلیل کاباشیما معمولا فیلمهای ترسناک به آراکی پیشنهاد میکرد و آنها را برای الهام گرفتن به او قرض میداد.[3]

ماجراجویی عجیب و غریب جوجو

نام «جوجو» در رستوران دِنیز که کاباشیما و آراکی اولین جلسهیشان را دربارهی این اثر آنجا داشتند، به وجود آمد.[3] هر دو نام «جاناتان» را برای شخصیت اصلی سری انتخاب کرده بودند، اما آراکی همچنان میخواست که حروف اول نام و نام خانوادگی او مانند فیلمساز آمریکایی، استیون اسپیلبرگ (S.S) با هم مطابقت داشته باشند. آنها سرانجام به نام «جاناتان جوستار» (J.J) رسیدند و نام مستعار «جوجو» ساخته شد.[6] جالب اینجاست که جلسات آیندهیشان حین پارتهای ۲ و ۳ را در«رستوران خانوادگی جاناتان» که به محل کار آراکی نزدیکتر بود، برگزار میکردند.کاباشیما بیان کرده است که پارت ۱ در دوران انتشارش چندان محبوب نبوده، زیرا «مانگای مبارزهمحور» استاندارد با شخصیت اصلی «خارجی» در آن زمان تابو محسوب میشد. او دائما مجبور بود از این سری در برابر سیاست سختگیرانهی «اگر محبوب نیست پس ردش کن» شوئیشا دفاع کند و از لغو شدن جلوگیری کند. با این حال، به دلیل این که سردبیر آن زمان برای داستانگویی آراکی ارزش قائل بود و بی تی در پایان انتشارش نمرات نسبتا خوبی را کسب کرده بود، اجازهی ادامهی پخش جوجو داده شد. کاباشیما همینطور توضیح میدهد که در حالی که جاناتان در آغاز داستان کمی به عنوان قهرمان جای کار داشت، آوردن شخصیتهایی همچون زپلی و اسپیدواگن به عنوان همرزم، پویایی خوبی را ایجاد کرد که بیشتر به دل خوانندگان مینشست.[3]

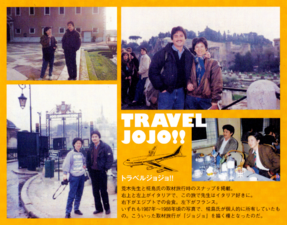

در سال ۱۹۸۷، کاباشیما آراکی را که در ابتدا بسیار بیمیل بود، دعوت کرد تا با هم به مصر سفر کنند. آراکی این گمان را داشت که مصر کشوری با ظاهری «کثیف» است و چندان مشتاق به رفتن به آنجا نبود، اما با این حال کاباشیما متقاعدش کرد. آراکی به یاد میآورد در هواپیما کتاب «دایرةالمعارفی روی قتل مدرن» از کالین ویلسون را که کاباشیما قبلا به او پیشنهاد داده بود، خواند. در همین سفر و دقیقا در قایقی بر رود نیل بود که ایدهی بودن دیو در مصر به ذهن آراکی رسید. در طول انتشار پارت ۲، این دو به کشورهای دیگری مانند ایتالیا و فرانسه نیز سفر کردند.[3] کاباشیما اذعان کرده است که در طول پارت ۳ به ندرت نیاز داشت که اصلاحات انجام دهد. در پارتهای پیشین، او خیلی اوقات به آراکی پیشنهاداتی میداد که در بهبود بازخوردهای جوجو کمک میکرد. اما وقتی استندها معرفی شدند، این مجموعه به شدت معروف شد و نیاز برای پیشنهاد دادن از بین رفت. البته او همچنان به پنلهایی که از نظر ظاهری درکشان سخت بود اشاره میکرد تا آراکی آنها را دوباره رسم کند. از آنجایی که کاباشیما خیلی کم نیاز به اصلاح کردن داشت، ۳۰ دقیقهی «صحبت کاری» که در هر جلسه داشتند نیز بیشتر و بیشتر با مکالمههای فیلممحور پر شد.[3]کاباشیما تا انتهای پارت ۳ مسئولیت جوجو را بر عهده داشت و بعد از آن به سوپر جامپ، یکی دیگر از سری مجلات شوئیشا، منتقل شد. آراکی به یاد میآورد که در آن زمان بسیار ناراحت بود زیرا تا آن موقع ویراستار دیگری به جز کاباشیما نداشت، اما کاباشیما میدانست که سری به اندازهی کافی پایدار بود و به آراکی اعتماد داشت که روند کاری ثابت خود را پیش ببرد.[3] بعد از سوپر جامپ، کاباشیما مانگا آلمن را تاسیس کرد وسردبیر آن شد. بعدا به مدیر عاملی بخش ویراستاری شینشو از شوئیشا راه پیدا کرد و سپس مدیر اجرایی شوئیشا بینالملل و در حال حاضر هم یکی از مشاورین شرکت شوئیشا است.[2] با وجود جدا شدن از جوجو، کاباشیما به نظارت کردن بر کارهای دیگر آراکی مانند وان شاتهای فرار از زندان هنگام اعدام و زندگی اشخاص نامتعارف که در سوپر جامپ و آلمن منتشر میشدند، ادامه داد.

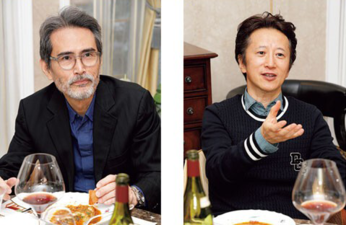

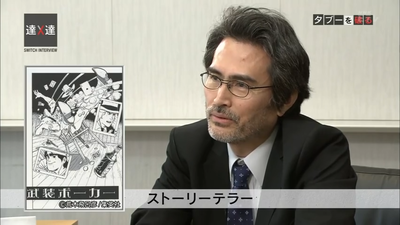

مصاحبهها

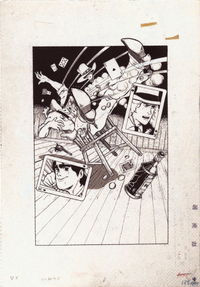

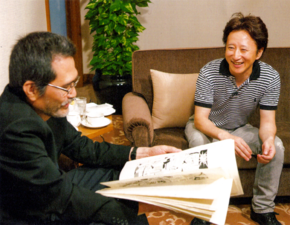

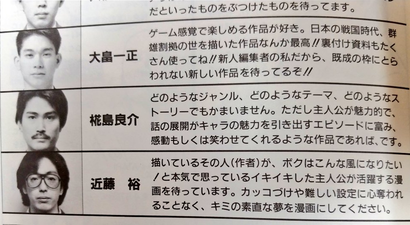

گالری

منابع

- ↑ 1.0 1.1 Interview Archive, Tokai Lecture 06/2006

- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 JOJOnicle: Long Interview with Ryosuke Kabashima

- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 JOJOVELLER: History 1979-2013

- ↑ Hiroshi Goto, from "Jump, the golden age of manga"

- ↑ Hirohiko Araki's Manga Techniques, Chapter 3, Resistance to a Devil Boy

- ↑ Phantom Blood PS2 (October 2006)