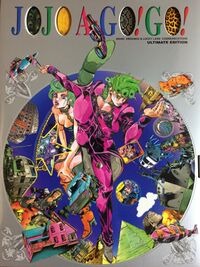

JOJO A-GO!GO! (February 2000)

E-Jump (January 2000)

Interview Archive

Interviews found throughout the "Araki Hirohiko" book included with JOJO A-GO!GO!.

Interview

Baoh OVA

This is the first time your manga (Baoh) has been adapted into an anime. How do you feel about it?

I think the anime is really well made, especially considering the limitations on its production. However, it adapts the two manga volumes into a single VHS, so it feels like it ends too quickly and that's honestly a bit of a waste. Since the length of a single videotape is about as long as a short manga, if you were to adapt something like "Under Execution Under Jailbreak" into an anime, it would be about the perfect length. For the "Baoh" anime, I would have liked to see the two volumes adapted separately.

Stardust Crusaders OVA

The OVA version is peculiar in that it's structured around the confrontation with DIO.

Araki: There was originally talk of adapting the manga starting from Volume 1, however, we would have never been able to fit everything into six episodes had we done that. Instead, we opted to just focus on the climax of the story. This meant other aspects were left out but if you want to make something that's good to watch you can't cram too much in. I guess you could say we put all our eggs in one basket.

How involved were you in the anime's production?

I went over the script in great detail. I don't like it when the motives for a character's behavior are unclear, and by reading through the script I was able to check for that sort of thing. The part of the anime production process that interests me is the scriptwriting stage. It's the animators' jobs to make Jotaro look cool, so I had faith in them to do just that.

[Translated by MetallicKaiser (JoJo's Bizarre Encyclopedia)]

武装ポーカー

――西部劇、そしてポーカー勝負という題材が異色ですね。

荒木 この話は主人公がいてライバルがいて、という少年マンガの王道の図式なんですよ。ただ西部劇だからって拳銃をブッ放して勝負っていうんじゃなくて、お互いの心をさぐり合って勝負するっていうのにピッタリだったからポーカー勝負にしました。

――この作品を編集者に見せたときの思い出はあります?

荒木 線がはみ出しているところがあって「どうしてホワイトで修正しておかないんだ」って怒られました。でもホワイトがあるなんて当時は知らなくて、だから白くヌキになる部分を予想して、そこだけ白く残して描いてたんですよ (笑)。当時は技術的なことは何も知らなかったから、トーンの存在も何となく知っていたけど何番を使えばいいとかわからなかったし、削れるということも知らなかったから、失敗するとページ全部、ゼロから描きなおしてましたね (笑)。『武装ポーカー』は30ページくらいだけど、トータルで100ページくらい描いているんじゃないかな。学校に通っていたから夜とか週末にコツコツと描いてましたよ、これは。思い出深い作品ですね。

バージニアによろしく

――SF的な設定にした理由は?

荒木 宇宙船を舞台にしたのは『エイリアン』っていう映画の影響とかもあるのかな。サスペンスを描くためのシチュエーション設定を先につくって、そこに主人公を放り込んでキャラクターができあがっていったんですよね。

――読者の反応は気にしました?

荒木 読者ウケというのはあまり考えてなくて、わたしが描きたいものを描くという気持ちでしたね。この作品は技術的な進歩がかなりあって、最初の1ページ目と最終ページでは絵柄が違っていたりするんですよ。ひとりで描いて、しかも締め切りもなかったから結構時間をかけてやりました。ただね、年に2本くらいしか掲載されなかったから「本当にマンガ家として食べていけるのか?」と不安になりました(笑)。アルバイトはしてなかったけど、原稿の修正とかがあってすごく忙しかったですね。当時はネームもいっぱいボツになったし、多分、500ページくらいボツになってるんじゃないかな。でもそれくらいは普通で、それに青ざめてちゃいけないですね。

アウトロー・マン

――『バージニアによろしく』から半年のブランクがありますが、その間は何をしていたんですか?

荒木 ずっとマンガを描いてましたね。デザイン学校は卒業していたんで家で描いて持ち込んで、直しを指示されて描き直して…、という感じでした。この作品で技術的なことをやっと勉強し始めたかな、という感じですね。先輩マンガ家のアシスタントになりたかったけど仙台に住んでいたから無理だったし。

――主人公が逃亡者という設定もおもしろいですね。

荒木 敵との駆け引きっていうのかな、そういうのを描きたかったんですよ。西部の荒野を舞台にしたのは、西部劇が好きだったからですね。マンガを描き始めるきっかけも、馬に乗った男が砂漠を行くとか、学生服を着た少年が砂漠を行くというイメージが強烈にあったからだし。

魔少年ビーティー

――これまでの短編とは違い、主人公のキャラクター性が強くなりましたね。

荒木 連載を意識してましたからね。『ビーティー』は連載が決まったから描いたんじゃなくて1本描くのに3週間、合計半年くらいかけて10話分を先に描いてたんですよ、だから「10話以上続けろ」って言われても無理でしたね。この当時はひとりで描いてて、妹にちょっと手伝ってもらったりした程度じゃないかな。

――初連載ということで、思い出深い作品なのでは?

荒木 でも、当時は「もう原稿あるんだから、なんでコレを連載しないんだよー」って気持ちのほうが強かったですね (笑)。編集部のウケが今ひとつで「悪を主人公にするのはおかしいのでは?」っていう意見もあったみたいで、なんつーか、アウトローの作家って感じでしたね、わたしは。欠点があるのかなって考えても「ちゃんとなってるよなー」って思ったし、シャーロック・ホームズにも通じる魅力はあるわけだし。あ、わたしはホームズのシリーズが好きなんですよ、だからビーティーがホームズ、公一くんがワトソンなんです。でもホームズと違うのは、事件を解決するのではなく、ビーティーが犯罪そのものに関わっていくという部分ですね。

――『ビーティー』の設定だと今からでも続編、描けますよね。

荒木 あ、そうですね、描いてもいいですけど (笑)。

バオー来訪者

――本格的なSFアクションになりましたね。

荒木 高校生の頃からわたしは生物が好きでね。それで最先端の遺伝子操作の本を読んでいて「マンガに使えるな」と思いついたんですよ。だからバオーって名前はバイオ・テクノロジーから来ているんです。で、当時の世の中はシルベスター・スタローンとかアーノルド・シュワルツェネッガーとかの肉体派が流行ってて、ふたつを結びつけてできた作品ですね。

――敵の「ドレス」は、悪の組織にしては綺麗な名前というか…。

荒木 スパイ小説とかで、なにげない名前を使うってのが多かったんですよ、敵の組織の呼び名が「ショップ」だったり「研究所」だったりとか。ユーモアのある名前っていうか、そういうニュアンスを取り入れました。「敵はCIAだ」っていうよりも普通ぽいけど、その分なんか不気味ですからね。この『バオー』はラストが「女の子がちょっと成長しているところで終わる」ってのがいいんですよ。

――じゃあ主人公・育朗が目覚める続編的なエピソードを描くつもりはない?

荒木 あ、連載が終わったときは描こうと思っていたんですよ (笑)。だけど、育朗って目覚めるのは7年後って設定でしたっけ? もう15年もすぎているから再開するにはチョットなあ (笑)。この『バオー』はマニアックなファンがついてくれたんだけど、自分でも腕がバリバリって剣になるアイデアなんかは「おおおっ!」って思いましたね。

ゴージャス☆アイリン

――初の女性主人公ですが。

荒木 これは『バオー』の延長線上にあって、肉体をテーマにした作品の女性版ですね。週刊連載のパイロット版として描いてるんですよ、『アイリン』の2本は。

――読者の反応はどうでした?

荒木 良かったですよ。だから『アイリン』を週刊連載にしようっていう話もあったんだけど、でも「女の子を描くのは難しいなー」と自分で思ったんで、2回でやめちゃいました。担当の編集者には怒られたけど「じはコレがあるんですよー」って『ジョジョ』をもっていったんです (笑)。

――でも今なら、この作品もやっぱり続編が描けるのでは?

荒木 あー、そうですねえ。アメリカなんかだと作品を他人に譲るってのがあるでしょ、『アイリン』も譲るから誰か続編描いてよー (笑)。

ジョジョの奇妙な冒険

――『ジョジョ』といえば、やはり波紋とスタンドですが。

荒木 波紋はね、吸血鬼に対抗するのに木の杭とか十字架とかじゃつまんねーなー、というのがあったからです。マンガ的な発想だけど「悪のエネルギーに対抗するには生命のエネルギーしかない」と思ったからだし、その波紋を物語の象徴にすればいいかなって。それと道具を使うんじゃなく自分の肉体を使って戦うっていう…、それは『バオー』から引き継いでいるものなんですよね。

――スタンドは?

荒木 簡単に言うと本当は守護霊なんですよね、スタンドは。よく「スタンドって何?」と聞かれたけど「わかってよー、どう説明すればいいのかなー」って思います (笑)。ただ日本で言う守護霊とはちょっと違って、自動的に自分を守ってくれるしもべのような存在ですね。

――スタンドのアイデアはメモ帳とかに記してあるんですか?

荒木 常にってわけでもないですね。アイデア帳はあるけど、思いついたらすぐメモするんじゃなく、覚えていたらおとでアイデア帳に書いておくって感じです。覚えていないアイデアはよくないんですよ、だから忘れたら忘れたまま (笑)。

―変人偏屈列伝― NIKOLA TESLA

――この作品のみ、原作・構成という関わりかたですね。

荒木 「スーパージャンプ」の企画の一環として読み切りを描いてくれと依頼がきたんですよ。でも『ジョジョ』で手一杯で絵を描くのは無理だったから、ネームと原作だけにしてもらいました。

――なぜニコラ・テスラという実在の人物を題材に?

荒木 ニコラ・テスラの生涯を書いた文献を読んで「スゴそうな人だ」って思ったからですね。「こういう人が実在して、しかも報われないところがいいなー」って…、アウトロー的な部分がいいんですよ。それで資料をいろいろと調べていって、キャラクターをつくっていきましたね。

ANIMATION バオー来訪者

――初のアニメ化作品ですが、その感想は?

荒木 いろんな制約がある中で、よくやってくれたアニメだと思いますよ。ただ、コミックス2巻分をビデオ1巻でまとめてるから、なんかアッという間に終わっちゃって「もったいないなー」と思いましたね。ビデオ1巻の収録時間って短編の長さですから、例えば『死刑執行中脱獄進行中』をアニメにすると、ビデオ1巻分くらいなんです。『バオー』のアニメは全2巻構成くらいで見たかったですね。

ANIMATION ジョジョの奇妙な冒険

――DIOとの対決のエピソードを中心にアニメ化という特殊な構成になっていますね。

荒木 最初は原作の第1巻からアニメ化って話もあったんですけどね、それだと全6巻のアニメじゃ絶対足りないからクライマックスだけにしようということで、あの形になったんですよ。ほかのエピソードは省かれることになったけど、いいシーンを見せるためには詰め込み過ぎはヤバいですから。1点豪華主義ということですね。

――自分の原作に音がつくのはいかがですか?

荒木 アニメの『ジョジョ』は音がいいんだよー!音響はルーカス・アーツが担当してくれたんだけど、ヘリコプターの飛ぶ音もね、「実際に出てくる機種の音じゃなきゃダメだ」っていうことで、わざわざそのヘリを探して音を録ってきたらしいんですよ。職人ですよねー、そこまでやらなきゃ本当はダメだよなって思う。

――アニメの制作にはどの程度、関わったんですか?

荒木 シナリオは細かくチェックさせてもらいました。キャラクターが動機不明の行動をとったりするのは嫌なんですけど、それは脚本を読めばチェックできますから。だからアニメで興味がある部分は脚本の段階ですね。承太郎がカッコよく立つ絵なんかはアニメーターさんの仕事ですから信頼してお任せしてます。

死刑執行中脱獄進行中

――久々の短編ですね。

荒木 短編を描かなかったのは、単純に週刊連載で手一杯だからっていう理由ですね。

――キャラクターがひとりだけの密室劇ですが。

荒木 複数のキャラクターを出したら破綻すると思ったんですよ。例えば30ページ前後の短編で敵を出そうとすると、そいつのことも説明しなきゃならなくて話が膨らんで描ききれなくなるから大変なんですよ。それで「キャラクターはひとりで密室が舞台」というのを前提にしてつくったんですけど、でも逆にそこが異色な感じが出て、自分でもいいなーって思ってます。これは『ジョジョ』の休みの日に描いてたから、毎週1日だけ使って2ヶ月くらいかかったかな。

ドルチ 〜ダイ・ハード・ザ・キャット~

――猫を主役にした理由は?

荒木 それは短編集「死刑執行中脱獄進行中」のあとがきにも書いたように、編集者の自宅に打ち合わせに行ったら猫がいてね、「コイツがかわいいんだよー」って編集がしみじみ語るんですよ。だけどわたしは猫が嫌いですから「もし雪山で遭難したらきっと食べちゃうよ。…あ、このアイデアでやろう」と思って、それであーゆー話になりました(笑)。

――この頃から、また短編作品が増え始めましたね。

荒木 それは単純に依頼が増えたからですね。特に短編を描こうと思っているわけではなくて、依頼が来たからです (笑)。

――短編と『ジョジョ』を描くのでは違います?

荒木 変わらないですね。『ジョジョ』のアイデアを短編にもってきたりとか、逆にこぼれたものや使えないアイデアを短編にしてるだけですから。『デッドマンズQ』もそうですしね。

岸辺露伴は動かない 〜エピソード16:懺悔室〜

――短編ですが『ジョジョ』の岸辺露伴が登場しますね。

荒木 最初は露伴を出さないで話をつくっていたけど、狂言回し的なキャラクターがいないとしっくり来なかったんですよ。つまり露伴は物語のナビゲーターですね。アメリカのテレビドラマの『ヒッチコック劇場』とか見たことあります?主人公や話は毎回違うけど、ヒッチコックが冒頭とラストで話を紹介するからおもしろいんですよ。あれが単なるアナウンサーとかだったら、おもしろくない。それで、この作品も「読者が知っているキャラクターがいいな」ということで「露伴を使おうかなー」と。編集部からは連載作品の外伝禁止令が出てたんだけど、主人公は露伴じゃないからいいや、と思って。だからタイトルも露伴は「動かない」にしました (笑)。

FIGURE ジョジョの奇妙な冒険

――『ジョジョ』キャラクター初の立体モデルですね。

荒木 このフィギュアは感動しましたよー!! 立体ものって、腕の角度がちょっと違うだけで出来が悪くなったりするんだけど、フィギュアをつくったヘビーゲイジの人はちゃんとそれをわかってるんですよね。だから「こういうフィギュアを出さないで、何を出すというんだ!」って思いました。ヘビーゲイジの仕事はルネッサンスの彫刻にも通じるものを感じるし、職人だなーと思うし、尊敬してますよ、わたしは。こういうふうに美学を追究していく人ってのを見るとうれしいですね。

デッドマンズQ

――吉良吉影という『ジョジョ』のキャラクターが主人公ですね。

荒木 でもスタンド話じゃないし、最初から吉良を使おうと思っていたわけじゃなくて偶然なんですよ。もともとは幽霊の殺し屋という設定で話をつくろうと思っていたんだけど、殺し屋にするには動機や理由を描かなくちゃいけない。それと生前が犯罪者なら、罰を受けて死んだはずだ、と。そうしたら吉良がピッタリだったんで、第1話の最後で名前を出したんです。そうすることで、ちょっとマニアックになったけど、でも吉良を知らない人が読んでもちゃんとわかる展開になっているし。

――幽霊の殺し屋というアイデアが秀逸ですね。

荒木 それと死後の世界のルールがね、例えば結界があって入れないとか、死後の人生観とか、そういうのがおもしろいと思うんですよ。アインシュタインが「死ぬってどういうことですか?」と聞かれて「モーツァルトが聴けなくなることだなあ」と答えたそうですけど、そういう人生観がこの主人公にはあるんです。普通の人だったら簡単にモーツァルトが聴けるけど、死んだ人には一苦労という価値観をテーマにしたかったんですよね、で、これは続編を描きたいです。

GAME ジョジョの奇妙な冒険

――ゲーム版のプレイの感想は?

荒木 格闘ゲームをあまりやらないわたしには、ちょっと難しいです (笑)。ただ、最初の企画段階のときに開発スタッフから「アレッシーを登場させる」と聞いて「スタッフのこだわりを感じる、これはいいぞ!」と思ったんですよ。強いヤツだけじゃなく、素早いヤツとかズルいヤツ、そういうキャラクターのツブを揃えてるわけで、ゲームのスタッフは『ジョジョ』をわかっている人たちだって感じましたから。そういうことをわかっていない人だと説明するだけで苦労するんだけど、わかっているならいいゲームが絶対できるんですよ。何気ないところかもしれないけど、そこを見ると全部その先も見えてくるし、だから口出しする必要はないなって思うし。なんかね、スタッフの人たちと話をしているだけで全体的ににじみ出てくるんですよね、そこを甘く見ちゃダメです、いちばん大切なものを見ないとね。

ジョジョの奇妙な冒険 第6部 ストーン オーシャン

――『ジョジョ』シリーズでは初の女性主人公ですね。

荒木 昔は「女性は描けない」と思っていたけど、心境の変化っていうか、女も男も一緒だというのが最近わかってきたんですよ。前に刑務所の所長さんに取材したことがあって「女性の犯罪は男性と違うのか?」と聞いたら「同じです、動機も男と変わらない」ということでしたし。色恋絡みの犯罪とかはあるんだろうけど、深い部分では男と一緒かな、と思えるようになって、それと男ばかりの刑務所だとちょっと絵的にムサい感じがするし (笑)。ただ、やっぱり悩みましたね、直前まで主人公は男にしようと思ってました。

――第6部のテーマは?

荒木 それは読んでいれば見えてきますよ。なぜ人間は過ちを犯すのか、なぜ命を賭けてまで何かを成そうとするのか、そういうところを描きたいですね。ただ「人間を肯定する」というのは絶対に変わらないですね!!