User:Nabu/Sandbox

|

Note: This is a user's personal page attached to their profile! This is not an actual article, may not be related to JoJo or Araki, and is not associated with the wiki. As such, it may not adhere to the policies. |

Links

Araki x Masateru Kinoshita?

木下昌輝さんは『絵金、闇を塗る』を執筆しながら、主人公の絵金に、ある漫画家の姿を重ねていることに気がついた。その漫画家とは、荒木飛呂彦さん。 大人気漫画『ジョジョの奇妙な冒険』で革新的な世界観を展開し、アートやファッションの世界でも大きな存在となっている。今回、荒木さんに『絵金、闇を塗る』と絵金の画集をお渡しして、対談を申し込み、OKのお返事をいただいた。 荒木さんも惹かれた絵金の絵と、その人物像の魅力とは?

流血はリアルか構図か ──今回の対談は木下さんが、ぜひ荒木さんと絵金についてお話ししたいということで実現しました。 荒木 ありがとうございます。 木下 こちらこそありがとうございます。絵金について取材したところ、小さい頃に絵金の絵を見てトラウマになったという方が多かったんです。トラウマになりつつも、愛される。自分にとってそういう創作物は何かなと考えると、それが荒木先生の『ジョジョの奇妙な冒険』でした。僕が中一ぐらいのときに第1部(『ファントムブラッド』)が始まったんですけど、あまりに怖くてトラウマになりました。とくにディオに吸血鬼にされたお母さんが自分の赤ちゃんを殺す、という場面を読んだときには悪夢にうなされました。でも、同時にすごく面白くて夢中になって読んできました。絵金が描く人物たちのポージングに、荒木先生の絵と共通するものを感じたこともあって、ぜひ対談をお願いしたいと思ったんです。 荒木 僕の絵がトラウマになるっていうのは……光栄です(笑)。絵金の資料をいただいて、なんとなくそういうことをお話しになりたいのかなと思いました。 木下 絵金のことはご存じでしたか。

荒木 初めて知りました。幕末の頃、四国の土佐にこういう画家がおられて、いまだに人気を集めているというのがすごいなと思いますね。絵の内容はグロいというか、みんなが嫌がるような絵を描いている。でも、それをお祭りで使っている。その感覚が興味深い。

木下 言い伝えでは、絵金の絵で海から来る魔物を追い払うという意味があるそうです。

荒木 魔除けなんですね。

木下 そうです。だから魔物よりも怖いものを描こうとしていたみたいです。

荒木 日本の絵には昔から怖い絵がよくありますよね。

木下 ありますね。とくに、幕末は政情不安だったせいか、幽霊画や化け物の絵が流行ったらしいです。絵金もその一環で描いたんじゃないかとも言われていますね。

荒木 絵金はスプラッターな絵が印象的ですけど、実際に死体を見ているのかな。僕なんか、映画とか小説にヒントを得た想像でしかないし、グロく描こうとは思っていないんです。

木下 そうなんですか。

荒木 絵の構図を成り立たせるために血を噴き出させてるところがある。血の飛ぶ方向とかを絵の中に線として入れたいんですよ。

木下 なるほど。研究者によっては、絵金が描く血はリアルな流れ方をしていると言う人もいてるんですよ。絵金はもともと貧しい髪結いの家の子供だったんですけど、仁尾という大商人がパトロンになって江戸の狩野派に学びました。土佐に帰ってから、林という藩医の株を買っていて、もしかしたら解剖に立ち会ったり実際の血の流れ方を見ているんじゃないかという説もあります。

荒木 どちらか判断に迷いますね。血が垂直に落ちている絵がありますけど、重力に従っているからリアルだと捉えるのか、あくまで絵の構図のためだと捉えるのか。塗料にも特色がありますね。この赤なんかすごいですよ。

木下 水銀朱を使っているらしくて。四国は水銀がいっぱいとれたらしいんです。

荒木 技術的にもすごく進んだ時代なのかもしれませんね。

木下 そうですね。ちょうどこの頃、西洋顔料が入ってきたんです。絵金のライバルに河田小龍という画家がいるんですが、その人は西洋顔料のウルトラマリンブルーを使って描いていますね。 江戸時代の絵画ってあんまり写実的じゃないという先入観があったんですけど、当時の絵師の手記を読むと、自分の描いた絵馬が笑われたと。馬が草を食む様子を描いたらしいんですけど、その馬は目を開けたまま草を食んでいた。馬は目を怪我しないように、草を食むときは絶対に目を閉じるらしいんですよ。こいつ、そんなこともわからずに描いてるって大笑いされて恥をかいたそうです。

荒木 ちゃんと観察しろと。

木下 そうなんです。写実的に描けと。 ホラー映画と絵画 荒木 絵金はこういう怖い絵をなぜ描きたがったんでしょうね。

木下 なぜでしょうね。荒木先生もホラー映画をめっちゃよく観てはるじゃないですか。ご著書があるくらい。なぜでしょう。

荒木 癒やされるんですよね、簡単に言うと。最初はちょっと「うっ」となるけど、きれいなだけのものよりも安心できるというか。でも、本物の暗黒部分はちょっとダメかもしれないな。

木下 本物の暗黒部分っていうのは、どういうところですか。

荒木 本当に人が死んでいるところをリアルに描いているような部分ですね。ちょっとフィクションが欲しい。ファンタジーというか。 絵金が描いているのも一種のファンタジーかもしれない。歌舞伎の場面ですよね。お芝居だからこういう残酷な絵が描けたのかな。でも、江戸時代だからリアルな感じもしますよね。武士が刀を持って歩いていた時代だから。だから、パワーがすごいのかもしれないし。

木下 さらし首とか、普通にあったと思いますね。

荒木 絵金はよく生首を描いていますね。

木下 僕は人物のポージングが面白いなと思うんですけど。荒木先生の漫画でも「ジョジョ立ち」と言われるように、ポージングが特徴的ですよね。

荒木 絵金のはたぶん役者さんが演じているときのポーズなんでしょうね。「おおっ」て驚いたり、劇的なところを描くとこうなると思います。「何してる、おのれ」みたいな。

木下 それをさらにぎゅっと凝縮していますよね。

荒木 絵描きは構図にこだわるんですよ。たとえば画面のここに人を入れるか入れないかで絵がまったく違ってくるんです。あと、手の方向が対角線上に伸びていたりとか。画面のある部分に重量があったら、空いたところをどうするかと考える。

木下 単に余白が寂しいから入れてるだけじゃなくて。

荒木 色にも重さがあって、赤い色があると、もう一方にはもうちょっと抑えた色でバランスをとったり。それと絵金の場合は、土佐っていう土地柄もありますよね。坂本龍馬を輩出したような独特の熱気を感じます。

木下 そうですね。熱狂みたいなものがありますね。

荒木 黒船が来た時代。時代の変わり目が来ている感じがしますね。

木下 絵金は幕末の画家ですが、その後、注目を浴びた時期があって、それは学生運動の時代なんですよ。

荒木 六〇年代とか七〇年代ですか。

木下 その頃ですね。ちょっと人々がクレイジーになった時代というんですかね。僕自身は、絵金の絵はちょっとアクが強過ぎて家には飾りたくないんですけど。自分にパワーがないときに見たら、病気になりそうな気がして。

荒木 夢に見ちゃう。僕も家に置くなら血が出ていない絵のほうがいいですね(笑)。

木下 ですよね。だからお祭りでたまに見るくらいがいいのかなと。

ろうそくの灯りで見る絵金 荒木 絵金の絵はお祭りでどんなふうに使われているんですか。

木下 高知県香南市赤岡町の「絵金祭り」という祭りが有名ですが、他にも毎年七月十四、十五日には須留田八幡宮の神祭があります。不思議なお祭りなんですよ。その晩は赤岡の町の電気を全部消すんです。街灯とか自動販売機、家の電灯まで。ゴーストタウンみたいな感じになります。

荒木 写真で見ても面白そうですね。ちょっとわくわくする。

木下 家のガレージなんかを使って絵を展示するんですが、ろうそくの灯りだけで絵を見るんです。だから原画が煤でくすんでいる。

荒木 意外とカジュアルに扱っているんですね。

木下 そうなんですよね。雨が降っても、のんびり片づけていましたね。

荒木 展示する絵は誰の所有なんですか。

木下 飾っている家の人のものが多いと思います。「絵金蔵」という絵金の資料館が保管しているのもありますけど。朝倉神社という神社では絵金の絵を参道に掲げてその下を通れたりもします。美術品の扱いとしてはどうなのかなと思うんですけど、生活の中にある感じですね。夏のお祭りなのでビールを飲みながら見る感じです。

荒木 絵金はろうそくの灯りで見るという設定で描いていたんでしょうか。芝居の看板だったり、舞台の絵だったりしますから、提灯で見ることは想定していたような気がしますね。だとするとホラー的な内容とも相性がいい。その反対にマリア様がいるような聖なる絵もいいと思うんですよね。カラヴァッジョ的な絵もろうそくで見てみたい。

木下 イタリアの画家ですね。絵金に通じるものがありますか。

荒木 絵金を見てちょっとカラヴァッジョを思い出したんです。カラヴァッジョの絵にも生首や剣が出てきたりするんですよ。

木下 そうなんですか。

荒木 実際、カラヴァッジョはケンカで人を殺したこともあったみたいです。とにかく心がすごく激しい人だったらしい。絵も本当にすごいんですよ。 あと、タランティーノとか思い出しますよね。絵金を見たせいか、タランティーノの映画を見返しました。『キル・ビル』とか(笑)。やっぱり面白いなと思って。

木下 『キル・ビル』もビビッドな色彩だし。

荒木 タランティーノ、好きそうですよ。

木下 タランティーノにも対談をお願いしたいですね(笑)。 絵金を主人公にした理由 荒木 先生の小説(『絵金、闇を塗る』)では、絵金は関わった人たちに影響を与えていきますね。人斬り以蔵のような闇に落ちていく人もいれば、武市半平太のように自身を見つめるきっかけをつかむ人もいる。

木下 絵金には人を狂わせる力があったような気がするんです。調べてもどんな人間かよくわからない。だったらもう、わからないまま書くのがいいのかなと思って──ということは、荒木先生、読んでくれたんですか、僕の小説。

荒木 もちろん読みました。面白かったですよ。

木下 ありがとうございます。感激です。もう、今日、命が終わってもいい。

荒木 いや、そんな(笑)。

木下 本当に嬉しいです。僕、荒木先生のように各話ごとにスタンドっぽいムチャをしたいなと思ったくらいなんです。絵金の師匠の前村洞和が絵金祭りの世界に行ったりとか。ストーリーを創作する人間として。

荒木 今まで埋もれていたというんですか、僕はとにかく存じ上げなかったので、絵金という人物に興味を惹かれましたね。どこか横溝正史的な世界でもあるし。調べてもわからないということは、絵金には謎が多いんですか。

木下 そうなんですよ。記録が残っていないんです。噂では、お金が大好きだったとか、一日六十枚ぐらい描いていたとか。

荒木 描くのは速そうですね。

木下 あ、やっぱりわかるんですか。それは筆遣いで?

荒木 そうですね。ぐおーって描いてる感じがするんですよね。

木下 それって絵描きとして良いことなんですか、悪いことなんですか。

荒木 個性じゃないですか。良いとか悪いとかはないと思いますけど。(絵を見ながら)でも、この辺は丁寧に描いていますね。看板の絵はすごく速そう。一日六十枚って松本零士先生級です。永井豪先生とか。

木下 弟子がたくさんいたから、どこまで絵金が描いていたかは、実際わからないらしいですけどね。

荒木 でも、人物は描いてそうですね。

木下 統一性はありますもんね。

荒木 ええ。でも、筆遣いがわかる白描の絵とか、墨一色だけの線画もすごくいいですよね。ふぁっふぁっふぁっふぁって描いてますよ、一気に。 時代とオリジナリティ 木下 絵金は贋作騒動を起こして狩野派を破門されるんです。はっきりとした理由はわからないんですけど、贋作をつくったことで土佐藩家老のお抱え絵師の座を追われる。作風もその後、大きく変わっていくんですよね。

荒木 絵が変わったのは注文主が変わったからかなとも思いますけど、それとは別に、やはり新しい時代に新しい絵を描こうとしたような気がしますね。狩野派に収まる絵だけではいたくなかったんだと僕は思います。絵金が生きた十九世紀は、世界中がそういう時代だと思うんですよね。

木下 荒木先生もご自身の絵を変えようと思われたことはあるんですか。『ジョジョ』の一巻を読み返していたんですけど、今とは絵がだいぶ変わられていますね。

荒木 時代によって目指すものが違うとちょっと変わってくるということはあると思いますね。一巻あたりは筋肉にこだわっていました。シュワルツェネッガーのような肉体を目指していたんですよ。その後、女性が主人公になったり、少年のような身体つきのほうがリアリティーが出てきたりしました。それで、絵柄もちょっと変わっていきましたね。それに、僕の子供の頃は、主人公の眉は絶対太くなきゃいけないというイメージがあって。

木下 ああ、そうですよね。

荒木 男性の眉を細く描けるようになるまで時間がかかりましたね。感覚的に気持ち悪くてダメなんですよ。描いても悪役になってしまうんです。

木下 僕らの子供の頃の漫画は、細い眉は悪役というイメージでした、たしかに。

荒木 そうそう。それが、あるとき、細くてもいい感じになった。そういうことがあるんです。主人公の眉が細くなったのは第4部(『ダイヤモンドは砕けない』)の東方助からですね。第3部(『スターダストクルセイダース』)に出てくる花京院典明は眉が細いんですが、あの時代では脇役でしかない。細い眉を描いたら、こいつは主人公じゃないな、気持ち悪いなっていう感じなんですよ。

木下 花京院は女性っぽい容姿をしているのは覚えているんですけど、眉が細めだったんですね。

荒木 あれでも細めなんです。時代なんです。自分が求めていたのか、世の中が求めたのか。時代の要請で言えば、絵金の色のどぎつさもそうですね。特徴的な赤もそうだし、着物に使っている緑も普通はあまり使わない緑ですね。

木下 荒木先生も信じられないような色遣いをされますよね。空の色をピンクとか。もちろん調和はしているんですけど。何で空がこんな色をしているのかなって。

荒木 それは、また違う概念があるんです。

木下 どんな概念なんですか。

荒木 砂浜をピンクに塗ったりする西洋画家がいるんですよ。ゴーギャンとか。それを見て、ああ、砂浜がピンクでもいいんだって。でも、ゴーギャンの絵では、ピンクでもちゃんと海岸の砂浜に見えるんですよ。

木下 初期の頃はそういうことはされていなかったような気がするんですけど。

荒木 最初はやはりみんながやっているような感じでいくけれど、たぶん競争ですね。漫画家って、同じもの描いたらけなされる。誰々に似てるよねって言われるんですよ。だから、そうじゃないところをいくとこうなってくる。みんなそうです。漫画家もすごいキャラクターがそろっているというか。『キャプテン翼』もあれば、『ジョジョ』もあれば、『SLAM DUNK』もある。

木下 オリジナルじゃないとダメなんですね。この人の絵だってわからないといけない。

荒木 そうですね。昔、電車で漫画雑誌がよく読まれていましたが、オリジナリティのある絵柄の作品は遠くからでも何の漫画を読んでいるかがわかったんですよ。

木下 遠くからでもわかるんですか。オリジナリティはどうやって出そうとしはったんですか。

荒木 頑張っていればそのうち出てくるんですけど。でも、何か似せないように描こうと意識したり、新しいことを考えようとしたりはしますね。空をピンクに塗ってみようというのもその一つです。あとは、書店に本が平積みで並んだときに、隣に負けてる感じが嫌なんです。いろんな雑誌、文庫本とかも並んでいるじゃないですか。その中でぐわーんって来るにはどうするか。それが構図だったり、誰も使っていない色だったりするんですよ。 絵金の場合、残酷だったり、ドラマチックな絵っていうのは、最初、「うっ」となるけど、やっぱり引きつける何かがあるんでしょうね。色遣いを計算していることもわかります。適当だったら、目立つ赤をばんばん置くじゃないですか。あえて一カ所だけに止めているし、緑も置いている。あと、首が飛ぶときも、ぐあーっと前に、前に飛ばしている。あれは3Dですよ。

木下 3Dですか! たしかに飛び出してくる感じがしますね。絵金は白目のところにろうを塗っているそうです。目力を出そうとしたんですかね。

荒木 生き生きさせようとしたんでしょうね。面白いですね、そういう工夫が。

何が一番怖いか 木下 なぜ絵金を主人公にした小説を書こうと思ったかなんですけど、僕の母親が高知出身で、「絵金さんって知ってる?」って言われて、まずその名前にびっくりしたんですよ。そのどぎつさに。聞くと、幕末の天才絵師。けど贋作騒動を起こして、一説には罰として顔に入れ墨を入れられた。まず生き方が面白いなと思いました。しかも血みどろの絵を描いている。

荒木 ロマンがありますよね。いいキャラクターだと思いますよ。

木下 絵金は狩野派から離脱しましたが、荒木先生にとってチャレンジだったことはありますか。『ジョジョ』が第1部から第2部(『戦闘潮流』)に変わるときに、編集者から反対されたと聞いたことがあるんですが。人気があるんだから同じ主人公で続けろ、と。

荒木 チャレンジというほどではなかったですね。僕はもともと異端扱い。「少年ジャンプ」の中では変わってるって言われながらデビューしているので。むしろ編集者からは、「少年ジャンプ」はメジャー誌だから、逆にマイナーなことやったほうがいいんじゃない? って言われましたね。編集者が澁澤龍彥とか、怪奇幻想が大好きだったということもありましたし。

木下 そうだったんですか。荒木先生もホラー映画が好きだから、好みが合ったんでしょうか。

荒木 たぶん。だから、僕、その編集者に認められたんだと思うんですけど。それに、当時、一九七〇年代後半とかから急にホラー映画がブームになったんですよ。『ハロウィン』(一九七八)のあたりから。ちょうど良かったですよね、時代が。

木下 荒木先生が『ジョジョ』の第1部、第2部でやっていらっしゃる怖がらせ方は、ゾンビ映画の怖がらせ方に近いような気がします。でも、第3部でスタンドが出てきてから怖がらせ方が変わったような気がします。お化けの怖さではなく、スタンドの正体がわからないという怖さ。怖さの興味が変わったりとかはありますか。

荒木 ホラー映画はおそらくもともとはサスペンス映画からの影響でつくられていて、怖がらせ方も視覚的な効果や、音を使ったりするだけでなく、ストーリー構成で怖がらせたりもするんですよ。いろいろな方法がある。僕はその辺をすごく研究していたので、いろいろな手法を使ってみたくなる。怖がらせ方の大本をたどるとヒッチコック映画に行き着くんですけどね。

木下 そうなんですか。

荒木 ヒッチコックはいろいろな実験をしながらつくっているすごい映画作家なんです。その精神を受け継ごうとすると、人が描いたことのない構図とかが描きたくなってくる。真上から俯瞰して見ようとか。

木下 第7部(『スティール・ボール・ラン』)から平行世界に突入して、この世界がほんとにあるのか、みたいな怖さを僕は感じるんですけど、平行世界にされたのはどうしてですか。

荒木 どういうのが一番怖いのかってことを考えていった結果ですね。子供ってゴジラとキングコングが戦ったらどっちが強いかとか、スーパーマンとスパイダーマンはどっちが強いとか考えるじゃないですか。それと一緒で何が一番怖いのか。『ジョジョ』ってそういう打ち合わせをずっとしているんですよ。

木下 すごい打ち合わせですね(笑)。

荒木 ご飯を食べながらそういう話をしているんですよ。先祖からの因縁が怖いねとか、時間を止めるやつは強いよねとか。そういう話を子供の頃の延長線でやっているんです。

木下 それは編集の方と。

荒木 そうですね。何が怖いかって。そうすると、重力や時間とか、物理的法則を無視しているものは怖い。平行世界もその一つ。その上でどう描くかを考えて、ストーリー構成やキャラクターを決めていくわけです。

木下 怖いものがものすごく好きなんですね。

荒木 人間は恐怖が基本なんですよ。恐怖が幸せでもあるし。

木下 幸せは恐怖の裏返しにあるっていうことですか。

荒木 そうですね。絵金さんもたぶんそういう部分があるんじゃないですか。それを一枚の絵でやろうとしていますよね。

木下 そうですね。絵金の時代は明治維新によって今までの価値観が崩れてしまう時代なので、ある意味でそれって恐怖ですよね。

荒木 でも、それまでの価値観も捨ててはいないですよ。背景部分を見ると、狩野派の影響があるから。

木下 そうなんですよ。狩野派の技法も融合させながら描いているって研究者が言っていました。絵金は浮世絵プラス狩野派だって。

荒木 ファッションもいいですよね。江戸時代の。

木下 ほんまですか。ちょっと『ジョジョ』の登場人物に着せてみたいような着物がありますね。

荒木 そうですね。和服って描くのが難しいんですよ。骨格を消しているようで実は消していない。着物にも重力がかかってくるので、どういう肉体がどう着ているかがわかっていないと描けない。ぴったりした洋服なら、普通の肉体にただ着せていけばいいけれど、袴とか羽織とか、隙間がある服をちゃんと着ているように描くって難しいんです。絵金だけじゃないですけど、日本画を見るといつもそう思いますね。

荒木さんが原画展のために描き下ろした絵について、「絵の具が垂れないように筆を下から上に動かすこともある」と手振りを交えてお話しされ、興奮が隠せない木下さん。

"岸辺露伴"対"絵金"!? 木下 荒木先生にお会いしたら絶対聞きたかったことがあるんですけど。僕は岸辺露伴(第4部『ダイヤモンドは砕けない』に登場する人気漫画家)がめっちゃ好きなんです。もし岸辺露伴が絵金と対決するとしたらどうなると思いますか。

荒木 いいですね。僕、それちょっと考えたけど、これ、もらったらダメだろうなって(笑)。

木下 いや、ぜひ。絵金はどんなスタンドを使うんだろうとか、どうやって攻撃するのかなとか考えちゃいますね。

荒木 『絵金、闇を塗る』は絵金が周囲の人に影響して人生を狂わせる。その発想はいいですよね。僕が描くとしても、周りの人に影響していくとか。

木下 自分が攻撃するんじゃなくて周りに影響を与えていくスタンド。

荒木 肉体のほうがとっくに死んでいながらもね。露伴もそれでちょっとハマってしまって、いかんいかんみたいな(笑)。負けてしまいそうになる、みたいな。

木下 スタンドになって岸辺露伴と戦ってほしいですね。

荒木 時代はいつでもいいですか。

木下 いつでもどうぞ(笑)。

荒木 ぜひ岸辺露伴を送り込みたいですね。

木下 そんなことになったら、僕、小便ちびりますよ(笑)。ぜひ描いてください。

荒木 でも、その前に土佐に取材にも行きたいと思いました。絵金の生涯や考え方にも興味があるので。

木下 絵師の生き方は絵にあらわれますか。

荒木 あらわれるんじゃないですか。狩野派を逸脱しているということもあるし、時代の変化や、高知の地形も関係があると思います。

木下 たしかにそうですね、地形的に高知は半分が山でもう半分が海という特徴があるので。

荒木 あと、ろうそくや提灯で絵を照らすお祭りの様子にも想像力がかき立てられますね。

木下 荒木先生が絵金祭りで絵を飾るとしたらどんな絵をイメージされますか。『ジョジョ』の場面の一つでしょうか。

荒木 新しいのを描くかもしれないです。絵金風にするわけではないですが、お祭りの雰囲気に合わせて。『ジョジョ』の第2部に出てくるワムウとか、あの辺のキャラクターを持ってきたいですね。

木下 謎の生命体の「柱の男」ですね。ちょっとシャーマンチックというか、鬼とか悪魔とかと関わりがありそうな。

荒木 そうですね。あと、究極生物を送り込みます(笑)。でも、お祭りのムードに合うと思いますね。

木下 なるほど。たしかに、絵金祭りにはちょっとシャーマニズムな雰囲気もありますから、きっと合うと思いますね。

荒木 ぜひ行ってみて、この目で見たいですね。[1]

Manga Omo! 2002/01

洋楽しか聞かない理由 最後にちゃんと聞いた邦楽は、たぶんシーナ&ザ・ロケッツの『ユー・メイ・ドリーム』だと思う。紅白歌合戦はまず25年以上は見てないし、桑田佳佑だとか松任谷由実、宇多田ヒカル、浜崎あゆみ。名前は雑誌でみてすごい有名らしいってのは知ってるけど、どうゆう歌を歌ってる人なのかまったく知らない。

家にある邦楽アーティストのCDはたった一人、渡辺貞夫。

どうしてわたしはこんな人間になっちゃったのか?邦楽は本当にまったく聞かない。

人と邦楽の話がまったくできない。すぐ話題を「浜崎あゆみのマツゲは本物ですか?」などと違う方向へ、持っていってしまう。音楽誌のインタビューで「邦楽ベスト5」をあげてと言われて、教師の前で九九を忘れた小学生のようにこおりついてしまった。

なぜこんなんなっちゃったのか?

答えはたぶん自分がマンガ家だからじゃあないかと思う。

仕事をする時はBGMにあらゆる音楽はずっと流して聞いているのだが、仕事中の自分の意識はマンガの中の登場人物の心情に集中されている。キャラクターの喜怒哀楽を考慮しながら絵を描いてるわけだ。そこにBGMが日本語の歌詞で「わたしは天使なの」とか「寂しさには負けない」だとか「胸が痛い」とか言われると。今そーゆーシーン描いてんじゃあないんだけどなーと、気分的にジャマなのだ。時にはなぜか怒りとかわいてくる歌詞とかあるし、おまえにそんな事言われたくないよ、なんてムキに思ってしまうものもあって、日本語は感情がストレートすぎる、仕事中には向いてない。・・・というわけで、だんだん邦楽は聞かなくなってしまったのだ。と自分で分析する。

で・・・ずーっと聞いてないとどうなるのか?タクシーとかに乗ったりして、運転手が聞いてるラジオからたまたま半強制的に邦楽を耳にしたりするのだが、これが全部同じ歌手同じ曲に聞こえるような感覚に自分がなってる事に気づいた。

明らかに感覚の衰退だと思った。音楽は勉強し続けなくてはならないものであるのは確かなようだ。

・・・で、わたしは「洋楽だけ聞いてよ」っと思ったのだ。

Comickers 2001 extract

―今回はテーマが「快感」なんですが、「ジョジョの奇妙な冒険」というと謎解きや敵を倒す時の爽快感があって、そこには物語も描写も含めて面白い!という快感があると思うんです。お描きになってる立場として意識してらっしゃいますか?

やっぱりね、善とか悪ってあいまいじゃないですか。ある視点から見れば、悪も良い人かも知れないし。それは青年誌にいくとあいまいなんだけど、少年誌だとハッキリ分けないとダメなんですよ。例えば殺人鬼にも、生い立ちとか生活があったりして、その人を知れば知るほど味方したくなってきたりする。そうすると可哀想な人に思えてくるんですけど、そこを少年誌で描いちゃダメなんです。その人が敵じゃなくなってくるから。キャラは「主人公と比べたら完全に悪い人だ」っていう確実な線引きがあるから快感になるんじゃないかと思うんですよね。

―でも作品中にはそういう生い立ち的な部分も多く描かれてませんか?

だから、そういう部分を描くと快感みたいなものはなくなるかなと思うんですけど、大人の味わいとして「哀しいな」みたいなのは出てくると思うんです。でも最初はとにかく悪いヤツだっていう風に決めつけて描いていかないとダメなんですよ。で、戦いが終わってから味方にしたりとか、バックボーンを描いたり、いろいろしますけど。

―そういう意味では少年誌で悪役の人生を描くと、物語のスピードが止まっちゃうところがある、と。

そうでしょうね。大人のマンガと子供のマンガの区別っていうのは多分そこだと思うんですけど。善と悪がわかりやすいというか。

―子供にはこう、善と悪がハッキリして、たたみかけるようなのが。

でも、「あんまりいつまでも子供でいちゃいけないよ」とか思うんですけど。単純なもんじゃないよ、あとあとの人生は、と(笑)。

―それから画面描写!特に肉体の破壊される描写がすごくて、快感に繋がっていると思うんですよ。

あれはただ、グロく見せようとかそういうものじゃなく、肉体を破壊するってことを絵の楽しさとして描いてるんですよ。例えば、大友克洋先生の破壊って、コップがパズルのように壊れるじゃないですか。部品がハッキリと描かれてますよね。それを人間の体で描くのが面白いんですよ。古い人ですけど、レオナルド・ダ・ヴィンチは人間を描きたいために、「体の中はどうなっているんだろう」って解剖して筋肉のつき方まで見たっていいますけど、そういう気持ちなんじゃないかなと思うんですよね。

―なるほど・・・・・・。でもたまに、重力に反した曲がり方も描きますよね・・・・・・。

(笑)。そこがまた面白いんですけど。

―逆にわざとそういのを描くことが面白い?

そうですね。そういうところ快感かも知れない。絵を描かない人は、大変なんじゃないかとか、一体何時間かかるんだろうなとか考えるんでしょうけど、描いてる人はそういうことをあんまり恐れなくてもいいと思うんです。やってると楽しいですから。実は絵を描いてるところでそういうパズル的な面白さがあって、その辺は気持ちいいという感じがありますけど。

―確かにマンガ全体で感じるんですが、キャラが写実的に立ってるというより、変な格好でこう・・・・・・(と「ジョジョ」ポーズを取る)。

それもね、イタリア美術の影響がすごくあると思うんだよね。彫刻とかを見るのが好きなんですけど、ねじってたりするんですよ。妙なドラマチックなポーズっていうのかな?あれなんですね。こうね、腕の片方が上がるともう片方がグッと入るとか(と体をねじる)、一つのキマリ、流れがあるんですよ。なんか見てると分かるんですけど、そういうのが面白いんだよ。ねじるとさらに面白くなってくるというか。

―きちんと立つものじゃなく、ねじったりする方に魅力を感じるという。

普通じゃないっていうんですかね。普通に描いてたら普通の絵だけど、絵ってちょっと変な感じを取り入れるともっと面白くなると思うんですよ。ちょっと気持ち悪いとかね。まるっきり美しいよりちょっとケガしてるとか。

―純粋な造形美よりも、そこになんらかのドラマ性だとか、別な何かがある方がいいという感じですか?

そうでしょうね。写真とかでも完全な美人よりちょっとニキビがある方が面白いと思うんですよね。どうしちゃったんだろう?みたいな(笑)。だから、ちょっと変なものがやっぱ面白いと思うんですよ。その辺はまだ子供には分からないところもあるかも知れないんで、ツライとこではある(笑)。でも、中学とか高校になってきたら分かるんじゃないかな、って思うし。今のうちから教育しておけば(笑)。

―それから、コマ割りについてお聞きしたいんですけど、あの・・・・・・昔より変型ゴマ増えてますよね?ナナメに切ったりしてて、自在に操れるようになってるというか。

そうですか?まっすぐのコマもあると思うんですけど(笑)。ナナメになってたりするのはね、指が切れたりするからなんですよ。まっすぐにしてると小指が入んなかったりするので、コマの方を動かしてる、というか。

―じゃあ、重要な絵のためにコマの形を変えるという?

そうですね。あと、フキダシが入んないから、フキダシを作るためにずらすっていう(笑)。

―でもそれだけじゃないような気が・・・・・・。たまに丸いのとかありますよね。

ありますね。あれはほとんど表情ですね。目の動きとか。ただそれだけですね。

―それはご自分でパターンみたいなものがあるんですか?

そうですね。ちょっと欲しいと思うんですよ。主人公が何を考えてるかわかんないなと思ったときとか、ネームの後で足りないなと思ったときとか。で、丸いからどこにでも入るんですよ、アレ。

―ああ、逆に四角いコマ入れると一コマ割り直すことになっちゃうからですか。じゃあ、変形ゴマを使った見開きで迷宮的な空間を創ろう、ということではないんですね。 そういうのはないですね。構図のためですね、あくまでも。あとやっぱりアクションの時はナナメになっちゃいますね。意識は全くしてないです。でもあんまり重要じゃないと思うんですけど。

―でもあれは一ページ単位でバランスを考えてやってるのではないんですか?

一ページ単位というか全体で見たりはしますけど、ちょっと暗くしてから明るくとか。黒っぽいコマにしてからちょっと明るい広めの構図取ったりとか、そういうのは前後見てかないと分かんないので。

―だから読者としては結構ビックリするコマ割り・ページ割りが多いんですよ。それはどこをポイントにして描いてるのかなと。

つまり、「ここは」っていう見せたいコマが絶対あるんですよ。ストーリーはそれに付属してるじゃないですか。だからだと思うんですよ。最初にネームの段階でそのコマがあって、説明的な人物のセリフなんかは次の重要度だから小さくして、というか。だから、絵で見てる人はここだけ見ればだいたいの話は分かる、細かいところはそこのセリフを読んでくれ、と。

―じゃあ、パッと見てもストーリーが分かるという構造になってる、と。

そうですね。絵を描いてる仕事なんだから絵を見て面白くなきゃマンガじゃないと思うんですね。ネームも重要ですけど、絵に魅力がないと。基本は絵描きじゃないですかね。作家とか、映画監督とかよりも自分的には重要だと思うんですけど。

―では、キャラクター造形でいうとどんなところを一番重視してます?

まず動機ですね。何で闘ってるのか、何で銀行強盗するのか、とか。そういうところをきちっと決めてくというのが大切だと思うんですよ。だから、ロボットマンガ描きたいな、と思ったら、何でロボットに乗ってるのかが一番。いきなり乗ってて闘うのは、なんだかわけわかんないですから。

―なるほど。背景が読めないと物語に信憑性がなくなりますからね。

そう。だから、そこが一番大切じゃないかと思うんですよ。で、動機が決まるとね、いろんなものが決まってくるんですよ。関連して決まってくる。こういう性格で、ちょっと勝ち気で、でも虫には弱くて、弱点はこうだとかね。どんどん面白くなってくるんですよ。だから、動機が基本で、徐倫とか、ジョルノとか仗助とかジョセフもそうだったんじゃないですかね。そうしていくと、その動機は親だったり、先祖からの因縁だったりするんですよ(笑)。「ジョジョ」の場合はそういうところですね。あと社会の圧力だったりとか、そういうのが多いじゃないですか。それに対して自分はどういう風に思ってるのか、という風に決定されていくと思うんです。

―確かに「ジョジョ」では闘う動機とか性格などを血として受け継いでいってますよね。

そうですね。やっぱり、因縁というのはあるんじゃないかと。あとね、マンガを描いてると哲学的な境地にまで考えが及んだりすることがあるんです。そもそも主人公は何でここにいるんだろうな、と思うわけ。描いてると、どうしてこの人は生まれてきたのかなという所まで考えちゃうんですよね。そうすると人間って何でいるんだろうなというところまでいくんですよ(笑)。神様っているのかなとか、何で人間は地球にいっぱいいるのかな、みたいなさ。そういうとこまでつい考えてしまうんですよね。描けば描くほどそういう風になってくるんですよ。で、動機にに戻りますけど、マンガ描く人はまず動機を決めるべきだと思うんですね。そうするといろんなものがとにかく不思議にできてくると思うんですよね。拡がってくるというか。あと、人とちょっと違ったものにしようという意識が必要というか。なんか見たことあるヤツだな、っていうのはちょっとやめたり。

―じゃあ、キャラデザインも生き方や動機の設定という部分とリンクさせた方がいいんですか?

そうそう。それも一致するというのが基本ですよ。で、動機というのはやっぱりね、その作家のものの考え方、一人一人の見てきたもの、経験なんじゃないかと思うんですよね。

―なるほど。それから、すごく巧妙な物語のトリックについてお聞きしたいんですが。

それはまず、何を描くかを一個決めて、それに合わせていくっていう感じです。先週からの続きっていうのもありますけど。例えば、岸辺露伴だったらマンガのためならクモでも喰う、みたいなことを決めて、その週は彼がどういうヤツかっていうのだけ描く。だから、二個も三個もあるのは絶対ダメです。二個も三個もある時は次の回にまわして、一つだけでいいんですよね。

―その一つを展開させるためにエピソードを作るという感じで?

ええ。クモまで喰うのは面白いなと思ったら、その前から何か変なヤツだなって風に展開させていって、「あ、やっぱり変なヤツだったよ」っていう流れにするんです。で、「こいつが敵かよ?ちょっとやばいんじゃないの?」って思わせたりとか。主人公としてもどうしていいかわかんなくて、「どうやって闘うんだよ?」って思うじゃないですか。

―確かに!そういうのはすごくスリリングで怖いですよね。

あと、物語の進行の基本がサスペンスにあるっていうのかな。そこが人と違うのかなといつも思ってるんですけど。ナゾとかが基本というか。サスペンス映画が好きだから、始まって何分後にナゾが出てきたとか、人が死んだとか、そういう風な起承転結やテクニックをすごい勉強しましたね。とにかく起承転結が好きなんですよ。やっぱ四コママンガ的な基本というか。食事とかも前菜、スープ、メイン、デザートみたいなのが好きなんで(笑)。

―最後に、少年誌っていうのは人が初めて見る物語の媒体の一つだと思うんですけど、それに関して意識してることはあります?

いや、それはほとんどないですね。でも、例えば子供を殴っちゃいけないとか、最近ちょっと規制が増えたので、逆に描きづらいかも知れないですね。でも、少年誌という意識は自分では全然してないです。だってそれを意識してたら、外人を主人公にしちゃダメだよとか、主人公殺しちゃダメだよとか(笑)、さんざん言われてきたことをやってるわけで。でもそういうのは打ち破っていかないと。意識してたら逆にダメかも知れない。「やるな」っていうことをやるのは人間好きだから(笑)。でも、タバコを吸うシーンとかは描かないようにしてますね。直接クスリやったりするシーンとか。

―そういう状況があっても、シーンとしては描かない、と。

そう。暴力シーンやエッチなシーンとかはあんまり意識してないと思いますけど。

―そうすると今までわりと自由に描いてきた、っていう感じですか?

それはそうですね。描き直しも何回かはありましたけど。でもやっぱりマンガ家になる人はそういうことをちょっと考えてからやらないと。表現としてはどうなのかな、と思うことはありますから、自分で基準みたいの決めた方がいいと思いますよね。

インタビュー以外に、ラフ画やプロット、ネーム、下書きの見える原稿と、とても貴重なブツが荒木先生の作画テクと共に紹介されています。

つねに時代のムードを反映させている「ジョジョ」の世界、荒木さんとしては、映画やテレビ、小説などで今流行ってるということは、もう古いということだから描かないようにしているとか。「仗助とか承太郎にピアス入れるとき勇気いったよね。あの時代は一般的じゃなかったから、マンガの主人公がやっていいのか?って思って」。また、最近は入れ墨やタトゥーの模様、グラフィティなどに関心があり、写真集を見ているという。「グラフィティはストリート技術というんですかね。描いてみるとなかなか描けないんですよ。アシスタントにやらせても何か違うんだよね。抽象画っぽいというか、このかっこよさ、悪そうな感じが出なくて。環境が出てくんのかもしれないですね」。

少年誌には珍しくピンクや水色などカラフルな色を使う荒木さん。色味に関しては、聞いてみたところゴーギャンの影響があるとか。「ゴーギャンって、浜辺をピンク色に塗ってバカにされたっていう画家なんですよ。でも、そこがいいなと思うんです。その水色とピンクの対比というか。色の組み合わせにはパワーがあると信じてます。この色とこの色が並んだときに出すパワーとか。力のある組み合わせがあると思うんですよ。地味なヤツもいいですけど。色は古典的なところから学んでたりしてますね」。ちなみにキャラ造形についてはこんな逸話が。「誕生日や血液型、好きな映画を決めるのはプロフィール考えるときの基本で、やらないとダメだと思うんですよ。あと、前は相性占いまで調べてたんですけど、当たってないな、と思ってやめたんです(笑)。動物占いが流行ったらそれもかな、と考えてたんですけどね(笑)」。

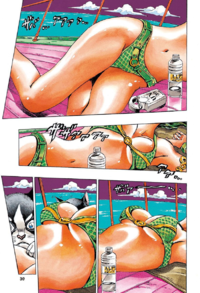

これがカラー原稿用のラフ案。左二つは扉ベージの試案で、右は隣のイラストのラフ。ラフ案に関しては机の周りに置かれた『イタリアン・ヴォーグ』などの海外ファッション誌を見ながら、流線で構図のアタリを取っていくという荒木さん。なんと男性を描くときも女性のファッション写真を参考にしているという。「男性の写真って普通に立ってるのが多いから、面白くないんです。例えばスティーブン・マイゼルの写真とかって、体のどの部分なんだコレ?みたいなのあって面白いと思うんですよね。それに印象に残るのはこっちの方じゃないですか」。扉のラフに関しては、このままだとお尻が入らないからずらし、肩や首の角度も直したそうだ。また、注意して描いてる部分は「肩のボリューム、ウエストライン、あと膝下が長い人が好きだね。膝下長いっていうのはカッコイイ条件だから厚底サンダル履く気持ちが分かる(笑)」とのこと。

プロット

これが「Act.85 思い出」のプロットで、左側にキャラ名、右側に状況説明とセリフが書かれている。特に荒木さん独特の擬音が大きく描かれていることに注目。青の線ひと区切りで1ページ分の目安だとか。「1回19ページなので、4枚目半ばあたりから入れ込みすぎてちょっと今週やはばいなっていう(笑)。来週送りじゃないのか?って悩みつつ、ここまでは入れないと読者わかんないだろうな」と調整してネームに移るそうだ。「テンポとか構図を考えながら、移動していくんですけど、ネームへいくのも大変でパワーいるんですよね。ページに入りきるかとか、迫力あるように演出できるだろうかとか思って。プロットは好き勝手なこと描いてるんですけど、ネームが基本ですから、やっぱり」。

上はプロットから起こしたネーム原稿。「実際描いてみて迫カがないなと思ったら、移動します。これ(下の図版参照)見開きで、ただ三コマですね。振り向いて、矢印なんですけど、敵を襲う。ホントにただの記号として描きますね」とのこと。しかもプロットからネームを起こすときには、すでにコマ割りまで頭の中にできているそうだ。また、コマを割るときのカメラワークについては「カメラの視点は上下左右いろいろなところから撮ったりしないで、同じ視点で寄ったり引いたりとか、そういう構図が多いと思います。作家さんによっていろいろあるんですけど、私の場合はアクションとか起こさない限り、ずっと定位置なんですよ。だから回り込んで寄ってたりはしないんです。物語の、カメラの視点っていうのは、主人公の視点だったり、敵の視点だったりするわけですから」ということで、定位置を心がけてるそうだ。

クローズアップ

これから紹介するのは「Act.85 思い出」の回の生原稿。荒木さんは画用紙をピンで留めて裁断したオリジナルの原稿用紙を使用している。人物のアタリをラフスケッチと同様に青線で取っていることに注目。また、枠外にはトーン番号や効果線の指定などが同じく印刷に出ない青線で描かれている。

肉体派キャラのルーツについて聞いたところ、キリシャなどの古典西洋絵画の伝統にあるという。「昔は肉体美に生命力というかそういう意味を感じてて。シュワルツェネガーとかの全盛期で、面白い作品いっぱいあったから。でも今は女性の方がバキバキになってるから、男性よりそっちの方に変わってきてるかもしれないですね」。ただ、キャラを描くときの意識としては、「女性とか男性の区別はなくて、人間として捉えてます。これからのマンガだとは特に区別しない方がいいかも知れないですね」とアドバイスをしてくれた。

「ジョジョ」においては男女問わずキャラがセクシーなのは有名だが、そのヒミツが分かるワンショット。F・F(エフ・エフ)の目元、眉毛に注目。目の縁取りはペンで描かれたものだが、外側、いわゆる化粧でいうアイラインを黒のマーカーで太めに描いているのだ! ちなみに男性キャラの眉毛についてはこんな逸話が。「少年マンガには、絶対眉が太くなければいけないっていうキマリみたいなのがあってね、私もそれを克服するのに何年かかったことか(笑)。それは川崎のぼるさんの「巨人の星」の呪縛で、それがとれてきたのが仗助の頃です」。

DアンGを撃とうとして逆にホワイトスネイクの手刀を受けてしまうF・F(エフ・エフ)。ここはプロット1ページ5段目から2ページ2段目までのシーン。プロット1ページ4段目を前に載せた計3ページの原稿に振り分けて、こちらのシーンをアクションたっぷりで見せている。上のアップは勢いよくホワイトスネイクの手にめり込む弾丸のスピードを表現しているシーン。血しぶき、ペンの上から入れたホワイトの線、素早い動きを表現するための斜線に注目(右上のホワイトスネイクのAの字は右部分だけ斜線になっている)。

右はヨーヨーマッが蒸発していくシーン。煙が立ち上るように入れられたホワイトと、トーンを貼った上から重ねられたインスタンテックスが消えていく様を見事に表現している。左は最終ページ。前出のネームでは、アナスイがショックを受けている顔のアップが最後のコマになっていたが、最終的には手形が焼きごてのように残っているということをアップで強調して不気味さをさらに増した形の原稿が完成した。

弾が当たって下から上へ首がふっ飛ぶという荒木さんらしいケレン味のあるシーン。血のように見えるように「ドボ―――」のドだけ白抜きされていたり、遠くに行くほど大きくなる「ゴァパァァアン」の文字が血しぶきを連想させる。また、胴体から出ている血はベタで表現されているのに対し、壁にかかった血は集中線が入っているところが面白い。こういうアクションシーンはどういう順番で描くか悩むところだが、荒木さんの場合、キャラのペン入れ、細かい血しぶき、集中線を先に入れ、その上からトーンを貼り、そして描き文字をおいてホワイトで文字の周りを抜いているようだ。

スタンドラフスケッチ

上は画集用に描き下ろされたイラストからスタンドが集合している一枚。左はスタンドのラフ案など。スタント造形に関してもデザイン的に奇妙で印象に残る方を重要視するという。「テーマがあるんですよ。闘う形とかね。肉体派でパンチを繰り出すな、と思ったらそうするし。例えばザ・グレイトフル・デッド(カラー図版右端の緑のスタンド)、あれはパンチがいらなから手をとって全部足にしたんです。要するに彼は機能を100%どう活かすかという、機能性のために形ができてる代表選手かもしれないですね」。ちなみに、第三部に出てくるマジシャンズレッドはエンキ・ビラル「ニコポル三部作」のホルスからとったんですと笑顔で教えてくれた。

左はエルメェスのスタンド「キッス」、右はジョンガリ・Aのスタンド「マンハッタン・トランスファー」のラフ。「ジョジョ」ではスタンド名に洋楽アーチストの名前やアルバムタイトルがつけられることが多く、ファンの楽しみの一つ。鉛筆で描かれた方の「キッス」のラフは首・胸の衣装が変化している。スタンドは本人の成長により進化するものなので、今後新たなカが生まれる可能性が?

Sources

http://blog.livedoor.jp/jojolab/archives/45899256.html http://blog.livedoor.jp/jojolab/archives/31912422.html http://blog.livedoor.jp/jojolab/archives/45568197.html http://blog.livedoor.jp/jojolab/archives/44970302.html http://blog.livedoor.jp/jojolab/archives/35539747.html http://blog.livedoor.jp/jojolab/archives/35490123.html

http://blog.livedoor.jp/jojolab/tag/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%B8%E3%83%A7